Auf der Flucht

AUTOBIOGRAPHIE. Die Militärs hatten ihn schon gefangen, doch Emmanuel Mbolela entkam. Zwei Jahre schlug sich der politische Aktivist aus dem Kongo durch halb Afrika. Am Ende landete er in Holland. Mbolele schrieb ein Buch über sein Leben, die erfahrene Gewalt, und das verzerrte Bild, das Europa von Schleppern hat.

Interview: Gunnar Landsgesell

Sie sind nach zwei langen Jahren der Flucht aus dem Kongo 2008 in den Niederlanden angekommen. Wie leben Sie jetzt?

Ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung in Holland, und bisher habe ich in einem Gemüseverpackungsbetrieb am Fließband gearbeitet – unter schlimmen Bedingungen, aber jeder hatte Angst, seinen Job wieder zu verlieren. Mein Vertrag ist jetzt ausgelaufen, deshalb habe ich mein Handelsstudium in Amsterdam wieder aufgenommen. Daneben mache ich ein Praktikum bei einer Flüchtlingsberatungsstelle. Ein Problem ist, dass die Leute in Holland so isoliert leben, jeder bleibt für sich. Vor allem aber, dass man keine Arbeit findet, die den eigenen Qualifikationen entspricht.

Die Arbeitsgenehmigung war kein Problem?

Nein, das war Teil des Resettlement-Programms, mit dem ich schließlich nach Europa kommen konnte. Der UNHCR hat das ermöglicht.

In den vergangenen 20 Jahren wurde im Kongo größenmäßig fast die gesamte Bevölkerung von Österreich getötet. Sie selbst waren als Student und politischer Aktivist in ihrer Heimatregion Kasai aktiv, engagierten sich gegen politische Gewalt und Diktatur. Hatten Sie schon früher damit gerechnet, flüchten zu müssen?

Nein, ich hatte auch nie den Plan, wegzugehen, obwohl einem die Gefahr natürlich bewusst ist. Vor meiner Flucht hatte ich mein Land noch nie verlassen. Als ich bei einer Demo verhaftet wurde und danach freigekommen bin, hat man mir nahegelegt, schnell

aus dem Kongo zu verschwinden. Ich bin dann ins Nachbarland nach Kongo-Brazzaville geflüchtet, dort konnte ich aber nicht bleiben. Politische Flüchtlinge werden von dort oft zurückgeschoben und vice versa. Ich bin dann nach Kamerun weitergezogen, wusste aber nicht, wohin ich sollte.

Haben Sie mit Ihren Eltern – sie sind Bauern und Viehzüchter – Ihre Flucht besprochen?

Es waren meine Eltern, die alles darangesetzt haben, mich rasch aus dem Gefängnis zu bekommen. Sie haben viel Geld an das Personal bezahlt, das war eine Frage von Leben oder Tod. Ich bin noch in derselben Nacht über den Fluss nach Brazzaville gebracht worden, es gab keine andere Option.

Sie beschreiben in Ihrem Buch beeindruckend, dass der Kongo ein sehr reiches Land ist, reich an Rohstoffen, Diamanten, Hölzern, fruchtbaren Böden, an Wasserkraft. Wer profitiert davon?

In Kasai, der Region, wo ich herkomme, gibt es große Diamantvorkommen. Aber nur ein kleiner Teil der Bevölkerung hat davon profitiert, der Reichtum wurde in die Hauptstadt abgezogen, unsere Region wurde vollkommen vernachlässigt. Das Ergebnis ist ein fürchterlicher Mangel an Bildung und jeglicher Infrastruktur. Auch dagegen haben wir uns organisiert.

Sie schrieben Ihr Buch sehr sachlich, über die Verhältnisse im Kongo und Ihre schwierige Flucht. War es belastend, Ihre Geschichte niederzuschreiben?

Es war nicht einfach, ich hatte schon auf der Flucht in Marokko damit begonnen, aber die Bilder schrecklicher Ereignisse sind wieder hochgekommen. Darüber konnte ich nicht schreiben, das kann man auch den Lesern nicht zumuten. Obwohl ich tausend Seiten füllen könnte. In Holland habe ich das Buch aber doch beendet. Ich sehe darin ein Mittel für den politischen Kampf, dass es besser wird im Kongo. Die Leute in Europa sollen wissen, welche strukturellen Gründe Menschen zur Flucht treiben und was man da erlebt.

Das Bild von Afrika wird in Europa vor allem über negative Ereignisse bestimmt: durch Kriege, Hungersnöte, Armut. Wie sehen Sie das?

Das Afrika der Misere, das Menschen zeigt, die die Arme verschränken und warten, bis es besser wird, ist hier sehr dominant. Von den Menschen, die sich organisieren, von einem Mittelstand, vom Fortschritt, den es auch gibt, wird kaum etwas berichtet. Die Berichterstattung sollte man der Wirklichkeit anpassen. Man muss eben beides zeigen.

Viel wird auch von ethnischen Konflikten berichtet und von tribalistischer Wahl- und Verteilungspolitik. Ist der Kongo ein Failed State? Glauben Sie, dass das koloniale europäische Konzept des Nationalstaats für Afrika untauglich ist?

Nein, das glaube ich nicht. Ich sehe eher die Gefahr einer Balkanisierung des Kongo. Die Einheit des Landes ist aber wichtig für den Wohlstand und die Zukunft. Es stimmt, dass es viele Ethnien im Kongo gibt. Das wurde erst zum Problem, als die Kolonialmächte bestimmte Gruppen über andere gestellt und ein System der Spaltung errichtet haben. Dass es viele Sprachgruppen gibt, spielt bei Konflikten keine Rolle. Die finden vor allem dort statt, wo es um Rohstoffe und Verteilungsfragen geht, etwa im Osten des Landes. Dort gibt es nur wenige ethnische Gruppen, aber den schrecklichsten Krieg. Die 400 Sprachen im Kongo sind sicherlich ein Reichtum der Gesellschaft.

Nein, das glaube ich nicht. Ich sehe eher die Gefahr einer Balkanisierung des Kongo. Die Einheit des Landes ist aber wichtig für den Wohlstand und die Zukunft. Es stimmt, dass es viele Ethnien im Kongo gibt. Das wurde erst zum Problem, als die Kolonialmächte bestimmte Gruppen über andere gestellt und ein System der Spaltung errichtet haben. Dass es viele Sprachgruppen gibt, spielt bei Konflikten keine Rolle. Die finden vor allem dort statt, wo es um Rohstoffe und Verteilungsfragen geht, etwa im Osten des Landes. Dort gibt es nur wenige ethnische Gruppen, aber den schrecklichsten Krieg. Die 400 Sprachen im Kongo sind sicherlich ein Reichtum der Gesellschaft.

Wurde die Situation nach den Präsidenten Mobutu und Laurent-Désiré Kabila Kabila mit Kabilas Sohn Joseph als Nachfolger besser?

Joseph Kabila ist nicht in der Lage, etwas für die Gesellschaft zu bewirken. Man hat ihn an diese Position gesetzt, ohne dass er überhaupt besondere Kenntnis über das Land hat. Als Mobutu alt wurde und die Berliner Mauer fiel, kam Laurent-Désiré Kabila gerade zur rechten Zeit: Die Amerikaner und westliche Mächte unterstützten ihn als neuen starken Mann. Als er unliebsam wurde, beseitigte man ihn, nun ist sein Sohn Joseph an der Macht. Kaum jemand kannte ihn, es ist, als wäre er mit einem Fallschirm vom Himmel gefallen.

Ihre Flucht hat zwei Jahre gedauert und ging über viele Stationen, oft wussten Sie nicht weiter. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Ist das ein Zustand ständiger Gefahr, oder kann man auch einmal durchatmen?

Es gab mehrere Momente, wo wir den Tod ganz nah gefühlt haben. Es gab auch längere Phasen, wo man sich ausruhen und nachdenken konnte, um Abstand zu kriegen. In Mali habe ich intensiv den interkongolesischen Streit verfolgt und gewartet, ob ich – je nach Ausgang – vielleicht wieder zurückgehen kann. Wirklich schlimm war es in der Sahara, wo ich auch fast umgekommen wäre. In Südalgerien ist man der völligen Willkür von bewaffneten Gruppen ausgeliefert, die einem Gewalt antun und alles rauben, was man noch besitzt. Es gab auch Chauffeure, die uns reingelegt haben, die uns irgendwo in der Wüste aussteigen ließen, wo wir dann herumgeirrt sind.

Sie beschreiben, wie in der Wüste die Fahrer mit bewaffneten Banden kooperieren. Aus dem Wagen, in dem Sie mitfuhren, wurden mehrmals Frauen in der Nacht abgeholt, vergewaltigt und in der Früh wieder zurückgebracht. Waren Sie da völlig auf sich gestellt?

Man weiß leider nicht, was solche Chauffeure im Sinn haben. Falls sie mit bewaffneten Banden kooperieren, ist man ihnen ausgeliefert. Die Schlepper können einen nicht wirklich beschützen, weil sie weit weg sind und einen an andere Leute vermitteln, denen sie vertrauen. An wen und an welche Fahrer man schließlich kommt, kann man nicht durchschauen.

Haben Sie die Rolle der Schlepper dennoch positiv erlebt?

Ich frage mich, ob das Bild, das man von Schleppern in Europa hat, nicht etwas verfälscht ist. Letztlich ist es die Arbeit der Schlepper, Leute, die keine Papiere haben und auf der Flucht sind, zu organisieren und zu begleiten. Dafür bezahlt man sie. Natürlich gibt es bessere und schlechtere. Aber im Prinzip ist das eine Dienstleistung, die in dieser Situation notwendig ist. Oft trifft man auch auf Reisende, die kein Geld mehr haben, sich kurzfristig niederlassen und dann auch die Weiterreise für andere organisieren können. Aber natürlich gibt es auch eine ganz andere Schlepperei, die mit Drogen- und Waffenhandel zu tun hat. Da muss man differenzieren, das hat mit Fluchthilfe und der bezahlten Fluchtvermittlung nichts zu tun.

Wer sind die Schlepper überhaupt?

Oft handelt es sich um Migranten, denen selbst das Geld zur Weiterreise ausgegangen ist. Für Neuankömmlinge, die sich vor Ort nicht auskennen, ist das eine wichtige Hilfe. Wo soll man in einer Stadt übernachten, wenn man kein Geld mehr hat? Jemand hat ein Auto, bringt die Leute für eine kleine Summe in ein Wäldchen am Stadtrand, wo man sicher ist vor Übergriffen oder den Behörden.

Gäbe es UNHCR-Büros in Subsahara-Afrika, wo man um Hilfe, um Asyl ansuchen kann – wäre dann der Schlepper als Dienstleister nicht mehr gebraucht?

Das UNHCR hat in den Subsahara-Ländern nicht genügend Mittel, das ist eine Katastrophe. Ich hätte den Weg Richtung Norden nicht fortgesetzt, würden die UN im Nachbarland Kongo-Brazzaville dafür sorgen, dass man nicht zurückgeschoben wird. Im Benin gab es zwar ein UNHCR-Büro, das war aber geschlossen. Dort habe ich Flüchtlinge getroffen, die von der Polizei verprügelt und verjagt werden. Dort gab es keinen Schutz. In Marokko ist der UNHCR gut ausgerüstet, aber dort gibt es viel weniger Flüchtlinge. Ich frage mich, warum nicht weiter südlich, etwa rund um Sambia, Büros eingerichtet werden.

Vielen Dank an Dieter Alexander Behr für die Übersetzung aus dem Französischen.

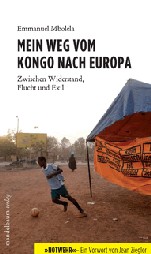

Emmanuel Mbolela:

Mein Weg vom Kongo nach Europa. Zwischen Widerstand, Flucht und Exil. Mit einem Vorwort von Jean Ziegler.

192 Seiten, 19,90 Euro Mandelbaum Verlag

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo